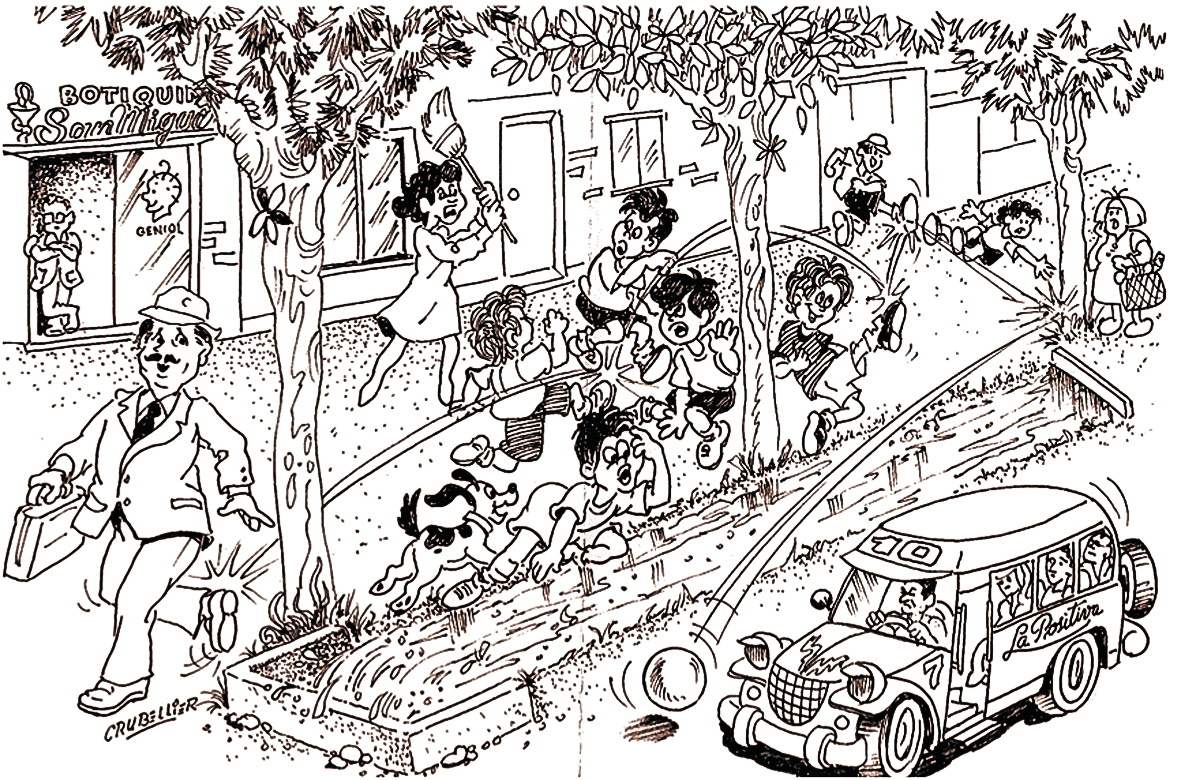

Entonces, cuando era un niño, mi vida era un pequeño universo de seres y cosas, conviviendo en perfecta armonía. Nada faltaba y todo encajaba en ese engranaje diminuto y simple. Tenía a mis padres, mis hermanos, mi abuelo, mi casa. Tenía mis amigos, que con sólo salir a la calle los encontraba, a mano. Tenía una mascota, que podía ser un perro, o un gato o hasta una oveja que seguía a mi hermano Hugo por todos lados. Tenía un sueño dorado de vacaciones en Las Flores, Iglesia. Tenía mis tiempos para estar solo también. Lo que no tenía era tiempo para estar aburrido.

Nunca supe lo que era eso. Con la cantidad de cosas para entretenerme, mis días eran plenos, las siestas eran siestas y mis tardes también. Y las noches eran para ser dormidas. Cada fragmento de la jornada, con sus particularidades tan precisas, tan previsibles, como cuando abres la canilla y sabes que saldrá no otra cosa que agua.

Mañanas de desayuno y escuela. Maestras, compañeros y el clásico mareíto de los recreos. Siestas que me resistía a dormirlas, y que mi madre se conformaba con que, al menos, no me escapara a la calle. Porque la calle, a la hora de la siesta, parece que se convertía en un lugar prohibido, lleno de oscuros presagios.

Cuando pude secretamente escapar al control de mis mayores y visitar ese mundo supuestamente peligroso, comprobé que nada de eso era cierto.

Las veredas eran absolutamente nuestras, porque los mayores dormían y podíamos andar a nuestras anchas procurando alguna aventura, aprovechando el solitario comando que ejercíamos en esos lugares.

Si no me las arreglaba para salir, me quedaba en los fondos, y con unas latitas de bidú, corría grandes premios de TC, impulsándolas con el golpe del dedo índice, por entre caminos dibujados en la tierra. Las tardes guardaban varias opciones. La primera de las cuales era la pelota, o cuando no las balitas, los trompos, o las figuritas.

Tuve mis noches de víspera de reyes, que siempre traían una sorpresa sobre nuestras zapatillas. Sorpresa sencilla, humilde, pero que nunca faltaba, más la ceremonia previa de cortar pasto y juntarlo con tachos de agua, para que los camellos recuperaran fuerzas.

Tuve otros sueños, uno muy grande que era jugar en Del Bono y otro muy arriba, inalcanzable, el de llegar a primera. No lo logré, pero eso no me impidió consumirme tardes enteras en la canchita del "campito pobre", hasta que calculaba en que a eso de "la oración" ya regresaba mi madre y yo tenía que tener listos los deberes.

Sábados y domingos eran la expectativa de ver a mi equipo y escuchar por Fioravanti el fútbol profesional. Y en la matiné, ocupar una silla del cine Rivadavia, para verme una película de cowboys. Alan Ladd, era mi héroe. Niñez, sueño de barriletes, el embrujo del loco Tripolone tejiendo piruetas con su bicicleta. Niñez, barriada de pibes de "pantalón corto y esperanzas largas", como decía el maestro Néstor Antonio Gahona, y que hoy me hacen mirar al cielo y agradecerle a mis viejos el lugar que eligieron para que viviera y la vida que nos dieron, transitando la inocencia desprejuiciada de un simple pibe de barrio.

Por Orlando Navarro

Periodista

Ilustración: Rodolfo Crubellier